いよいよ来月10月24日は日本語教育能力検定試験ですね。

受験を控えている方は最後の追い込みですね。

そして、長丁場になる試験ですから本番前の体調管理も大事です。

私が受験したのは2019年。

もう2年前になるんですね。

今も週に1日、日本語を教えていますが、最近は文法構造など難しい質問を受けることも多く、時々、テキストを見返すことも少なくありません。

受験勉強は決して無駄ではなかったですね。

さて。

今回は、私の体験談をもと日本語教育能力検定試験の合格までについて振り返りたいと思います。

今にして思えば、1日当たりの勉強時間が少ないですが、通勤時間などを利用してコツコツ勉強できた

ことがよかったのかな、と思います。

日本語教師になるには

日本語教育能力検定試験を受験する方の動機は様々あると思いますが、

日本語教師の資格取得を目的としている方も少なくないでしょう。

ボランティアで教える場合は別として、国内の日本語学校で外国語として日本語を教えるには、

事実上の資格が必要となります。

ここであえて事実上の資格としているのは、2021年9月現在において、日本語教師の公的な

資格は存在しないからです。(現在、文化庁で検討はされている)

では、その事実上の資格は何か?

大きく3つあります。

① 大学や大学院で日本語教育を専攻し修了すること。

② 学士の学位を有し、かつ日本語教師養成講座420時間コースを受講し修了すること

③ 日本語教育能力検定試験に合格すること

①は結構ハードルが高いですね。

大学に4年間通うなんて相当の覚悟が必要ですし、大学院も日本語専攻ではオンラインのみで修了できるところはなさそうです。

②の日本語教師養成講座420時間コースについては、文化庁への届出が受理された「日本語教師養成講座」を修了する必要がありますが、日本語教師になるための一般的なルートかと思います。

その名のとおり420時間の学習が必要ですが、日本語教師として必要な、教育手法や言語に関する知識を得るだけでなく、実習を通じて教員として教えるための経験を積むこともできるプログラムになっています。

日本語教育能力検定試験に合格しても、教える力が直接的につくわけではないですからね。

私も時間とお金があれば、このコースを受講したかったですけど、50万円くらいかかります。

プロの日本語教師としてやっていくぞ、という心意気があれば別ですが、ボランティアで教える分には

やや大きな投資ですね。

そこで③の選択肢の登場です。

①や②に比べればかなりお手軽だといえます。

試験に合格するだけですからね。

私の場合は、実質約半年間*の勉強で合格することができました。

コストも時間もおさえた上で①や②に並ぶ事実上の日本語教師の資格を得ることができたわけです。

日本語教育に関心のある方、試験勉強をすることで幅広い知識が身に付きますよ。

*正確な情報をお伝えします。半年間の勉強での合格とありますが、受験を決意してはじめてアルクの教材を購入したのは試験の約10か月くらい前です。購入してしばらく、だらだらと過ごし、過去問を購入して本腰を入れて勉強を行ったのが試験の半年前。実質約半年間で合格した、というレビューになります。

日本語教育能力検定試験とは

日本語教育能力検定試験について、簡単に確認しておきましょう。

①試験の目的は?

まずは、この試験が何を目的に行われているか、について。

令和3年度の実施要項を見てみると、以下のように記載されています。

「日本語教員となるために学習している者、日本語教員として教育に携わっている者を対象として、日本語教育の実践につながる体系的な知識が基礎的な水準に達しているかどうか、状況に応じてそれらの知識を関連づけ多様な現場に対応する能力が基礎的な水準に達しているかどうかを検定することを目的とする。」

出典:令和3年度日本語教育能力検定試験実施要項

とのこと。

ちなみに実施団体は公益財団法人日本国際教育支援協会で、文化庁も後援しています。

国のお墨付きも得ているというわけですね。

②受験資格は?合格率は?

受験資格は特になしです。

誰でも受験できるんですね。

ただし、国内でのみの実施です。

令和3年度の開催地は・北海道 、宮城、東京、 愛知、 大阪、兵庫、岡山、福岡となっております。

気になる合格率ですが、年によって異なりますが大体3割弱です。

結構合格できるんじゃ?と思わせてくれる合格率で安心します。

③試験の構成は?

3科目構成です。

試験時間は90分(選択式)+30分(音声問題)+120分(選択式+記述式)の合計240分!

午前と午後に分かれて実施するかなり長丁場の試験です。

TOEICとかに比べるとかなりタフな合計240点満点の試験です。

各試験の概要はこちらのリンクをご参照ください。

ちなみに、2021年度試験日程、受験料等は以下のとおり。

・令和3年7月5日(月)から 8月2日(月)まで(当日消印有効)

・令和3年10月24日(日)9:00~16:40

・14,500円(税込)

・合否:令和3年12月24日(金)(予定)

ところで。

試験範囲はかなり膨大です。

1つ1つを細かく勉強すると半年間あってもちょっと厳しいかもしれません。

あくまで試験の合格を目指すのであれば、ポイントを絞った勉強が必要だと思います。

私の実践した勉強方法(主には使用した教材)です。

第1に、過去問で出題傾向の分析

第2に、日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイドで基礎力修得

第3に、NAFL日本語教師養成プログラム(アルク)で応用力修得

この順番での勉強をおススメしたいです。

以下、詳細を書いていきます。

日本語教育能力検定試験 試験問題(公益財団法人日本国際教育支援協会)

まず。

過去問は絶対に買った方がいいです。

もらえる人はもらってもよいですが、マストアイテムだと思います。

| 日本語教育能力検定試験試験問題(令和2年度) 試験2(聴解)CD付 [ 日本国際教育支援協会 ] 価格:1540円(税込、送料無料) (2021/9/4時点)楽天で購入 |

いきなり買っても意味ない。

と思われるかもしれません。

確かに、何も勉強していない状態では全く解けないと思います。

しかし。

5年分くらいやると、何となく傾向が見えてきます。

多分この感覚が結構大事だと思います。

そもそも、日本語教育能力検定試験は試験範囲が膨大なので、時間がない人は教科書の1ページ目から

順番にやってきましょう!というノリでは半年間で試験範囲を終えることはできません。

とにかく、相手(試験問題)をよく知るべきです。

人によってはある程度力がついてから、腕試しに過去問を解きたいという人もいるかもしれません。

確かにその考え方はありますよね。

そうであれば、1年間分くらいは試験前に解く用にとっておくという選択もできるかもしれません。

私の勉強法ですが、過去問を一通り見た後は、回答を直接問題に書き込んでいきました。

そして、単なる知識を問う問題に関しては、その問題と解答を暗記しました。

もちろん、知識を問う問題ばかりではありません。

解答を見てもどうしてその解答になるのかわからない問題は多々あります。

これは仕方ないです。

この過去問には解説があればよいのですが。(解説欲しかったー!)

ただ、解答の根拠はわからくてもこの時点ではOKだと思います。

ここで大切なのは、問題の構成、傾向を知ること。

そして、これから何を中心に勉強するかの指針を立てることなのですから。

逆にいえば、過去問をやらないことには、何に重点を置いて勉強してよいのかわからないので、

膨大な時間がかかってしまう可能性があります。

過去問はマストです。

そして、初めに目標を知ることで最短ルートが見えてきます。

日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド(ヒューマンアカデミー)

過去問をやると、重点的に出る問題がおよそわかってきます。

文法から多く出ているなぁとか、教授法は覚えた方がよさそうだな、とか。

おぼろげながら勉強すべき内容が見えてきますので、詳しく理解すべ分野をこの本で勉強していきます。

| 日本語教育教科書 日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 第5版 (EXAMPRESS) [ ヒューマンアカデミー ] 価格:3520円(税込、送料無料) (2021/9/4時点)楽天で購入 |

1冊の本ですが、情報量が多いので、1つ1つ細かく暗記することから始めず、まずは、一通り全体を読んでみます。

この段階では何も暗記できなくて大丈夫。

どこに何が書いてあるか、何となく把握することが大切です。

その後、いよいよ理解すること、そして、覚えたことを記憶する作業に入ります。

ここはちょっとしんどいです。

大変でも1つ1つの単元ごとに意味を理解しながら読んでいきます。

試験なので、結局は覚えることが多いのは事実。

ここは頑張りどころです。

特に、文法体系は頻出分野です。

各品詞の種類、日本語教育における文の基本構造、ヴォイス、アスペクト、テンス、モダリティ等々、

始めはことばの意味も全くわからないと思いますが、時間をかけて丁寧に読んでいきます。

しかし。

この本で最も難解なのが、はじめの第1部である「言語一般」の部分かと思います。

そのため、いきなりつまいずいてしまうとそこで終了になってしまいますので、気分が乗らないときは、「言語と社会」や「社会・文化・地域」など、気楽に読める分野から読むのもありかと思います。

日本語教育の歴史の話とか結構面白いです。

個人的には、過去に日本語廃止論もあったということ。

その時、英語が公用語になっていたら?

いろいろと考えさせられます。

ところで、私は書籍はできる限りkindleで購入し、隙間時間にiPadなどで読むようにしています。

幸い、この本もkindle版がありますので、外出が多い方は電子書籍で購入するとよいでしょう。

隙間時間の活用につながりますよ。

ちなみに、私は通勤に往復で2時間以上かけていたので、その時間を勉強にあてていました。

東京の人はイメージしやすいですが、電車で座れることの重要性をこういう時に感じます。

加えて、電車に座っている時間以外の移動中もテキストの重要事項を自分で録音したデータをiPhoneで聴くことで、限られた時間を有効に使うようにしました。

こうして月曜~金曜までは仕事をしながらではありましたが、朝の一番頭がさえている時間も含め、勉強時間はある程度確保していましたね。

一方で平日は通勤時間以外の勉強はあまりできませんでしたね。

仕事から帰ってきた後は集中力が持続しないとわかったので諦めました。

繰り返しますが、試験範囲が広いです。

半年間しかなくてもいきなり全力疾走ではもちません。

マラソンランナーのつもりで、一定のペースを保ち、ブランク期間をできるだけ作らず、継続して勉強することを習慣化する方がよいように思います。

とりあえず、最低限、この本の内容は細かな点は除いても大体どこに何が書いてあるか、理解することで合格に大きく近づくことでしょう。

完全にマスターできれば、かなり合格率は高いと考えてよいと思います。

NAFL日本語教師養成プログラム(アルク)

日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイドは大事。

しかし、現実問題、読みこなすもなかなか大変です。

こう思う方もいるはず。

「読んでも意味がわからない…」

日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイドは膨大な試験の全範囲を網羅して本です。

時に細かな説明も交えつつ、重要事項を中心にまとめられた良書かとは思いますが、

もちろん、つまづくこともあると思います。

逆にいえば、詳細は解説本ではありません。

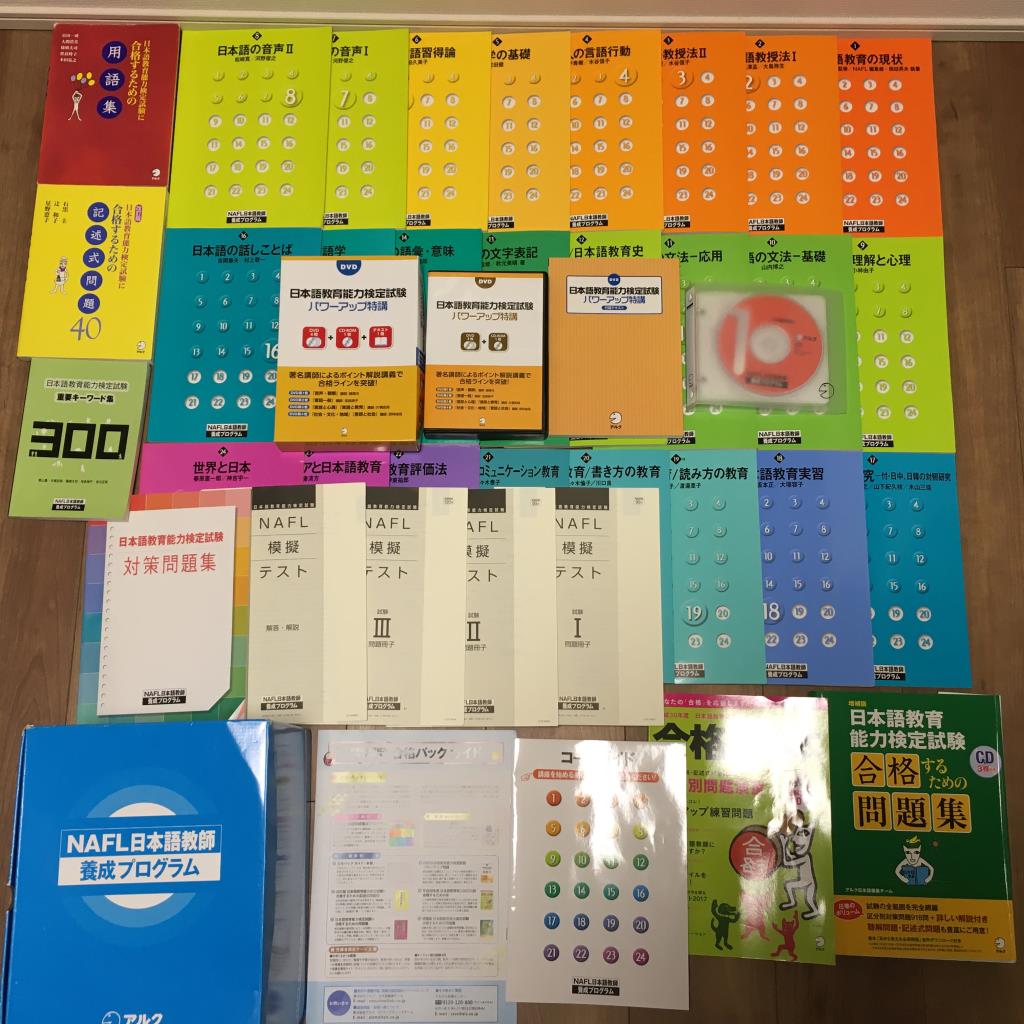

そんなときに役立つのがアルクのNAFL日本語教師養成プログラムです。

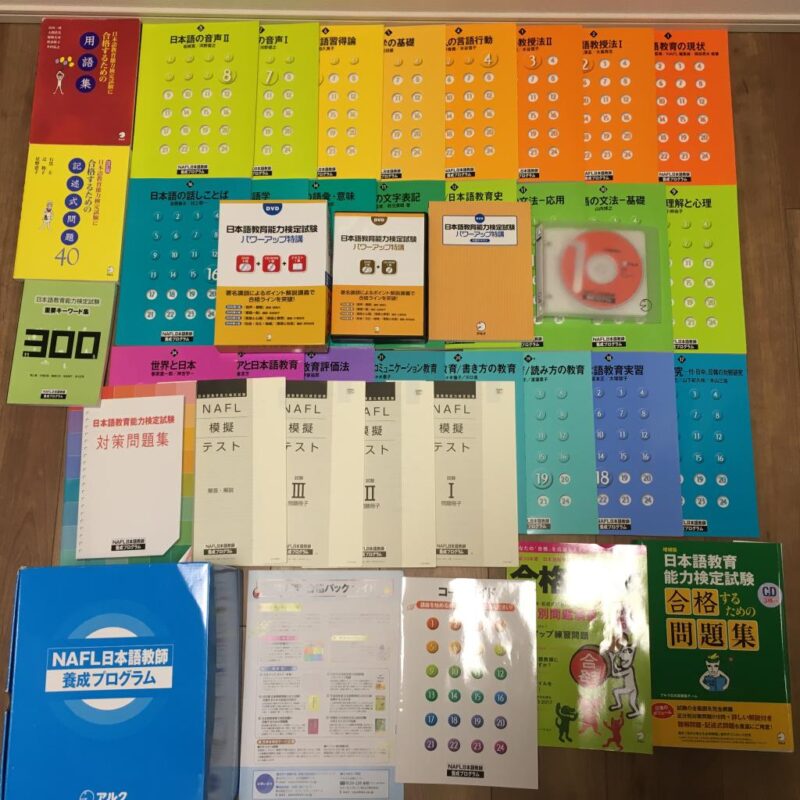

教材はこれだけあります。

すごい量ですね。

これはすごい教材ですよ。

出題範囲をすべて網羅した24冊のテキストの対策問題集、模擬テスト、重要キーワード集などの参考書、実習用のDVDまでセットになっています。

日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイドを読んでも理解できない内容であっても、アルクのテキストで

読めばわかることもあります。

それくらい細かく丁寧に書かれています。

そのため、もし、この通信講座だけで試験対策をする、という判断であれば、それでもOKだと思います。

対策問題集や模擬テストの解答を覚えることもかなり勉強になると思いますし。

(それでも、過去問はやった方がいいですが)

実は私自身、日本語教育能力検定試験の受験を決定した際に始めてに購入したのが、こちらの講座です。

通信教育なので課題を出して添削をしてもらうことも可能で、特に記述式の添削は役に立ちました。

そのため、お勧めしたい教材ではあります。

ただし。

量が膨大です。

価格も約10万円。

決して安くないですね。

まだ日本語教育能力検定試験への受験に迷いがある方は、とりあえず、過去問を見て、日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイドを買って読んでみてからの判断でもよいと思います。

逆にいえば、NAFLから始めてしまうと挫折してしまう人もいるかもしれません。

というのも、結構テキストの内容が細かいんですね。

日本語教育に携わる人であれば、理解しておきたい内容と思われますが、とりあえず試験の合格を

最短ルートで目指すのあれば、やや情報過多な印象があります。

私自身の振り返りでは、NAFLのテキストは補足的に利用していました。

一方で、NAFLのテキストの付属した参考書はかなり読み込みました。

日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイドは結構ボリュームのある本なので、要点をおさえているとはいえ、それでも情報量が多いです。

もう少しコンパクトな本ない?

という要望に応えてくれる本が重要キーワード集だったりします。

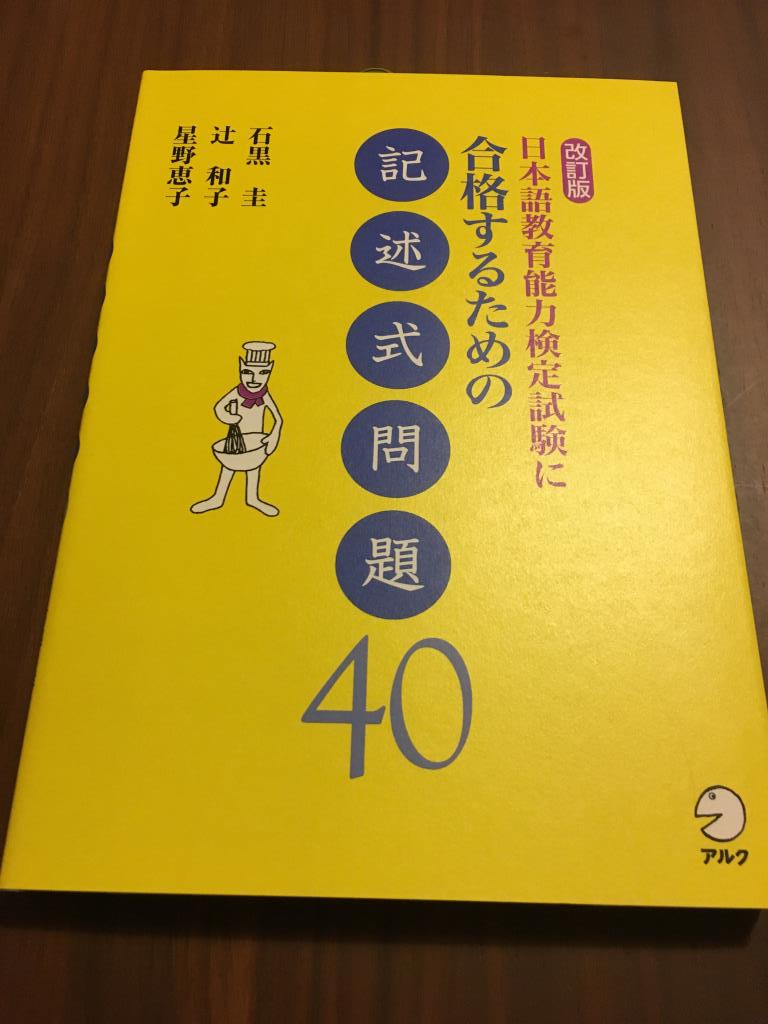

それと、私が購入した時には、パックには含まれていたのですが、記述式問題の対策本はかなりよいです。

これは買った方がよいです。

記述式対策はこれ1冊で十分なくらいの情報があります。

どんな問題が出るかわからないですし、記述式は記憶力の勝負ではありません、

| 日本語教育能力検定試験に合格するための記述式問題40改訂版 [ 石黒圭 ] 価格:2530円(税込、送料無料) (2021/9/5時点)楽天で購入 |

問題に対して、どう考え、どう書くか、テクニカルな部分もあり、この本で様々な回答例を通じて学ぶことができますよ。

そして、NAFLの教材を購入するか迷っている方、とくに価格面で迷う方にひとこと。

この教材売れます。

10万円は高いですが、おそらく半額以上で売れると思います。

メルカリなどをみると中古でたくさん出ていますし、すべてのテキストが残っているとかなり高額で売買されています。

そのため、ある程度キャッシュバックがあることを見越して購入の判断をするとよいかもしれません。

ちなみに私の場合は、アルクのNAFL日本語教育能力検定試験合格パックというものを購入(約13万円)しましたが、7万円で教材一式が売れました。

そもそも、この合格パックは試験に不合格だった場合に一定額が返金されるという、かなりお買い得な教材でもあったので、もし次年度以降も販売されるようであれば、検討してもよいかもしれません。

ただ、この教材は販売時期が限定的です。

試験の前年度の11月中くらいまでの購入を求めらますのでご注意を。

日本語教師は国家資格になる?

冒頭、日本語教育能力検定試験の合格は事実上の日本語教師の資格である、と書きました。

2021年9月時点ではそのとおり。

そして、しばらくはその方向は変わらないと思います。

一方で、現在、文化庁で「公認日本語教師」という名で日本語教師の資格を国家資格化しよう、という

議論が進んでいます。

まだ最終確定をしていない段階ですが、時間の問題で国家資格になるのかな、と思います。

すると、現在の事実上の日本語教師の資格も影響を受けることが予想されます。

では。

日本語教育能力検定試験なんて受けても無駄だよね?

となってしまいそうですが、おそらくは、そうはならない気がしています。

多分ですが、日本語教育能力検定試験にパスしている方は届出等をすることで

日本語教員資格を取得したものと見なす、みたいになる可能性もあるのかな、と個人的には考えています。

一定の経過措置期間の範囲内において。

キャリコンサルタントが国家資格化したときも同じような動きでしたね。

そう考えると。

今、日本語教育能力検定試験に合格しておいた方がよいはずです。

正式に国家資格としての「公認日本語教師」を取得するとなると、実習の受講は避けられないでしょうし、

一般の社会人にはハードルが随分上がってしまう可能性があります。

加えて、試験の合格も求められるようになるのではないでしょうか。

もちろん、今後の議論の経過は見ておく必要があるとは思いますけど。

いずれにしても、日本語教育能力検定試験は現時点でも広く認められた日本語教育に関する試験ですので、

これに向けて勉強することはきっと、今後も役に立つものと思います。

以上、日本語教育能力検定試験合格までの振り返りでした。

ありがとうございます。